| 字段 |

内容 |

| 目中文名 |

有鳞目,蛇亚目 |

| 科名 |

蝰科,白头蝰亚科 |

| 属名 |

白头蝰属 |

| 学名 |

Azemiops feae Boulenger,1888 |

| 中文名 |

白头蝰 |

| 别名 |

白玦蝰 |

| 参考文献 |

赵尔宓、黄美华、宗愉等,中国动物志 爬行纲 第三卷 有鳞目 蛇亚目,北京,科学出版社,1998。P.383~385

蓝海、陈远聪,中国毒蛇及蛇伤救治,上海,上海科学技术出版社,2008。

赵尔宓,中国蛇类 上,合肥,安徽科学技术出版社,2006。P.117~118

刘岱岳、余传隆、刘鹊华,生物毒素开发与利用,北京,化学工业出版社,2007。P.34

汪国和,程辉.白头蝰蛇咬伤中毒1例报告.2006, 18(4):286~287.

|

| 鉴定特征 |

管牙较短,没有颊窝。头背覆盖以对称之大鳞;背鳞17-17-15行。头部白色,有浅黄褐色斑纹;躯干及尾黑褐色或暗紫褐色,有十几条朱红色或浅粉红色窄横纹。乍一看来,在躯、尾深色的衬托下,头部颜色显得特别浅淡,又是蝰科毒蛇的一种,故名“白头蝰”。 |

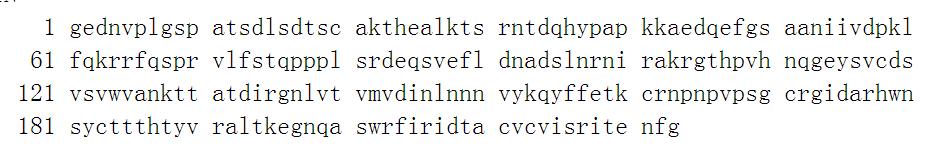

| 形态描述 |

没有颊窝的管牙类毒蛇。最大全长/尾长:雄671/96mm,雌661/87mm。躯尾背面紫棕色,有成对镶黑边的朱红色窄横纹10~15+2~5条,左右交错排列,仅个别横纹在背中央合并为一;腹面藕荷色,前端有棕色斑。头背淡棕灰色,吻及头侧浅粉红色,额鳞正中有一前窄后宽的浅粉红色纵斑,二顶鳞上各有浅粉红色斑,往后斜向顶鳞沟彼此愈合为一,止于顶鳞后缘;头腹浅棕黑色,杂以白色或灰白色纹。背鳞17-17-15行;腹鳞170~197;肛鳞完整;尾下鳞39~53对。上颌骨着生一对较短的管牙,没有颊窝。 |

| 分布地 |

浙江、安徽、福建、江西、广西、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃。国外分布于缅甸北部及越南北部。 |

| 生物学资料 |

生活于丘陵及山区,夜出或晨昏活动,栖息于山区草地、麦田烂草堆下、路边、碎石地、稻田、甘蔗田边及甘薯地旁的草丛中,有时在人们住宅附近,甚至进入房舍、牛圈、灶屋、帐顶等。捕食小型啮齿动物及食虫类动物。 |

| 物种图像 |

|

| 带毒部位 |

管牙 |

| 毒素类型 |

血循毒类 |

| 中毒方式 |

咬伤 |

| 毒素介绍 |

被该蛇咬伤之后,除局部剧痛及少量出血,还出血头昏、眼花、视力模糊、吞咽困难、恶心、呕吐等症状。 |