| 字段 |

内容 |

| 目中文名 |

有鳞目,蛇亚目 |

| 科名 |

眼镜蛇科,眼镜蛇亚科 |

| 属名 |

眼镜蛇属 |

| 学名 |

Naja atra Cantor,1842 |

| 中文名 |

舟山眼镜蛇 |

| 参考文献 |

赵尔宓、黄美华、宗愉等,中国动物志 爬行纲 第三卷 有鳞目 蛇亚目,北京,科学出版社,1998。P.347~353

蓝海、陈远聪,中国毒蛇及蛇伤救治,上海,上海科学技术出版社2008。

赵尔宓,中国蛇类 上,合肥,安徽科学技术出版社,2006。P.294~295

刘岱岳、余传隆、刘鹊华,生物毒素开发与利用,北京,化学工业出版社,2007。P.34

覃公平,中国毒蛇学,广西科学技术出版社,1994。

汪松、赵尔宓,中国濒危动物红皮书—两栖类和爬行类,北京,科学出版社,1998。P.274~275

Stiles BG, Sexton FW, Guest SB, Olson MA, Hack DC. Characterization of monoclonal antibodies against Naja naja oxiana neurotoxin I.Biochem J. 1994,303 ( Pt 1):163-70.

Stiles BG. Acetylcholine receptor binding characteristics of snake and cone snail venom postsynaptic neurotoxins: further studies with a non-radioactive assay. Toxicon. 1993,31(7):825-34.

Middlebrook JL, Kaiser II. Immunological relationships of phospholipase A2 neurotoxins from snake venoms. Toxicon. 1989;27(9):965~77.

|

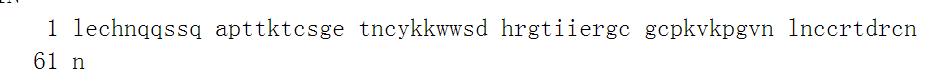

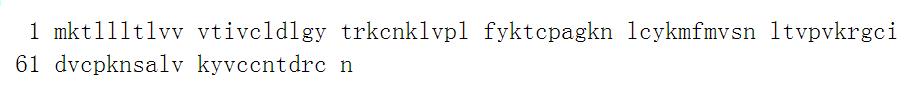

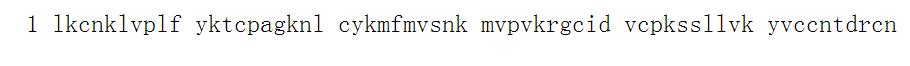

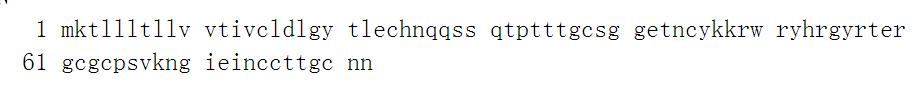

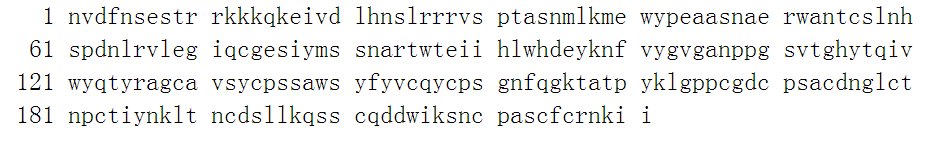

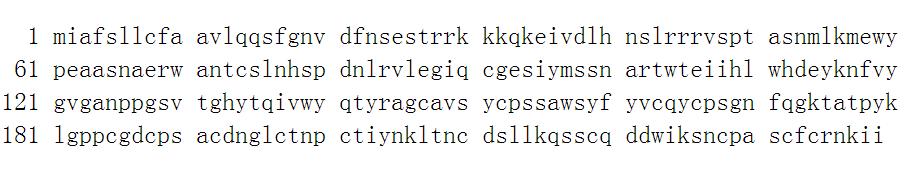

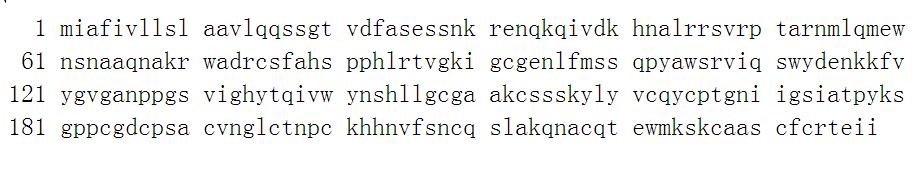

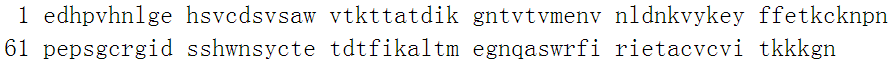

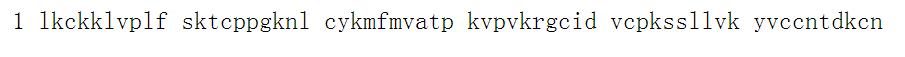

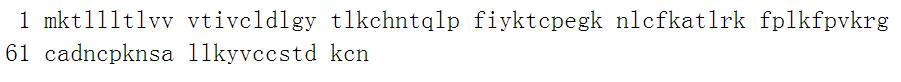

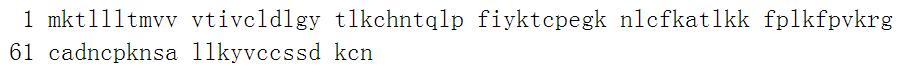

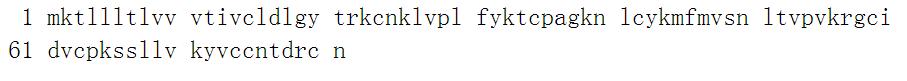

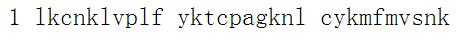

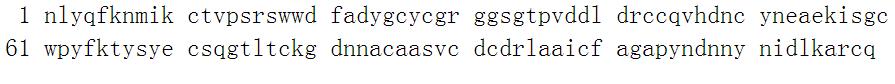

| 鉴定特征 |

受惊扰时,常竖立前半身,颈部平扁扩大,作攻击姿态,同时颈背露出呈双圈的“眼镜”状斑纹。与相近种孟加拉眼镜蛇的区别是:孟加拉眼镜蛇颈背的“眼镜”状斑纹是单圈,而舟山眼镜蛇为双圈。 |

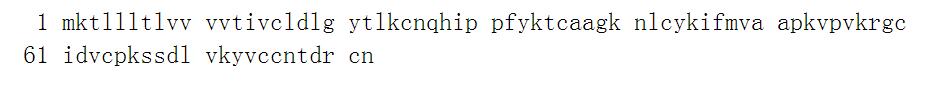

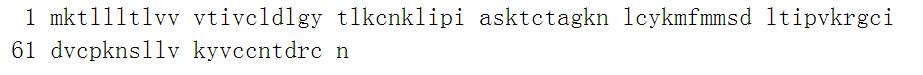

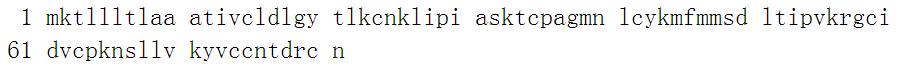

| 形态描述 |

大型前钩牙类毒蛇。最大全长/尾长:雄1330/241mm,雌1320/168mm。体色一般黑褐或暗褐,背面有或无白色细横纹,幼蛇多有之,随年龄增长渐模糊不清甚至全无;腹面前段污白色,后部灰黑色或灰褐色。典型斑纹是在腹面前段基色浅淡的基础上,大约在第10枚腹鳞前后有一3~4枚腹鳞宽的灰黑横纹,在此横纹之前数枚腹鳞两侧各有一粗大黑点斑。 |

| 分布地 |

安徽、澳门、重庆、福建、广东、广西、贵州、海南、湖北、湖南、香港、浙江。国外分布于印度支那。 |

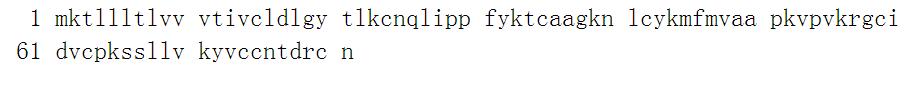

| 生物学资料 |

栖息于平原、丘陵和低山。见于耕作区、路边、池塘附近、住宅院内。多于白昼活动。被惊动时体前部能竖起,颈部膨扁并发出“呼呼”声向前攻击。食性广泛,以蛙、蛇为主,鸟、鼠次之,也吃蜥蜴、泥鳅、鳝鱼及其他小鱼等。卵生,交配期5~6月,产卵期6~8月产卵数7~19枚,孵化期47~57天。 |

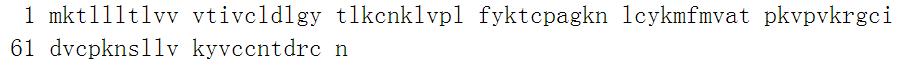

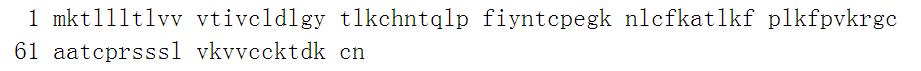

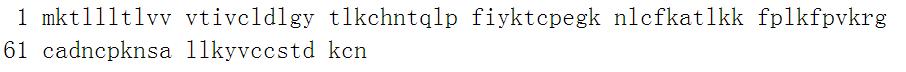

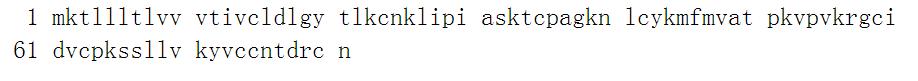

| 物种图像 |

|

| 带毒部位 |

前钩牙 |

| 毒素类型 |

混合毒类 |

| 中毒方式 |

咬伤 |

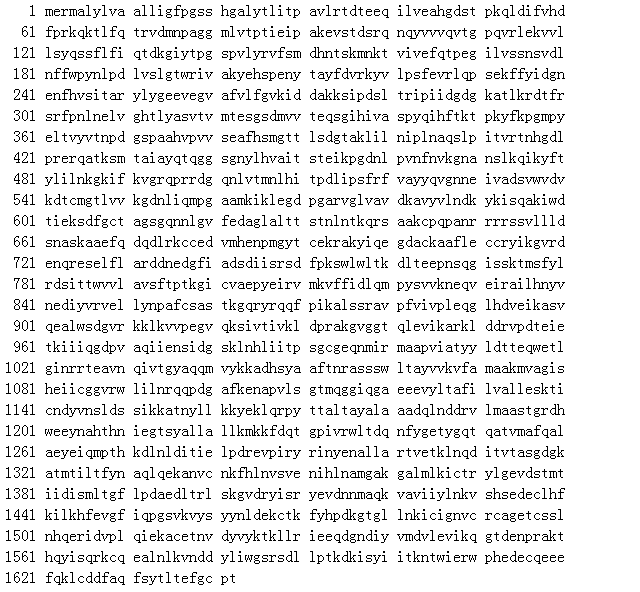

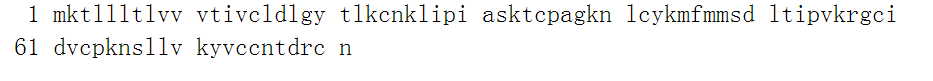

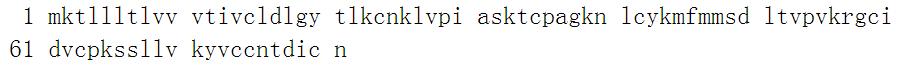

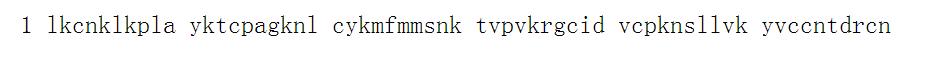

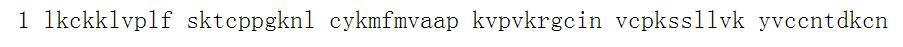

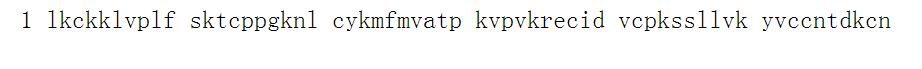

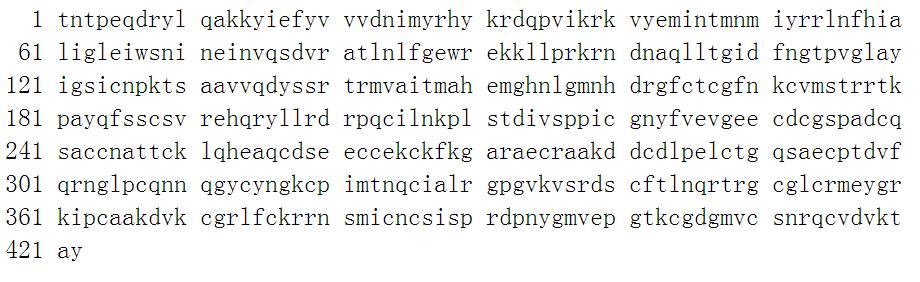

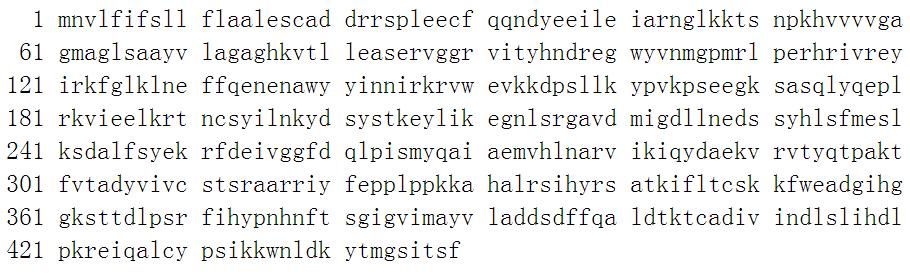

| 毒素介绍 |

神经毒素是眼镜蛇蛇毒中毒性最大的成分,它能使动物产生弛缓性麻痹和呼吸衰竭,从而导致动物死亡。

膜毒素:引起心功能衰竭,死亡的速度很快。膜毒素具有溶血作用、细胞毒作用、心脏毒作用、细胞通透作用、兴奋细胞的去极化作用、改变细胞膜酶活性作用、抗菌作用。

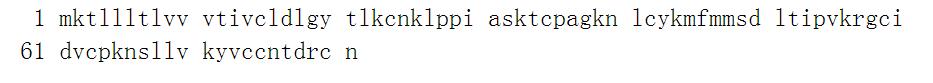

局部中毒症状:伤口不流血或少流血,牙痕很快闭合,牙周出血青紫变黑,之后,伤口剧痛,局部变紫变黑后伤口中心麻木,无感觉、发凉。而肿胀疼痛向周围扩展,发展迅速。肿胀的地方经常出血数量大小不等的水泡。局部很快发生组织坏死,严重时出现肌肉坏死、骨坏死,甚至引起残废。

全身中毒症状:一般咬伤之后由于疼痛而全身发抖,出冷汗,甚至虚脱,1-6h出现发热、胸闷、恶心、呕吐等全身不适症状。最后因中毒性休克一致昏迷,严重者因急性呼吸衰竭、循环衰竭、肾功能衰竭等多系统器官功能衰竭而死亡。

|